Хохломская роспись история промысла. Хохлома - старинный русский народный промысел

В последнее время в обществе наблюдается тенденция обращения к национальным традициям — это проявляется в возвращении популярности народной литературы, обрядов, одежды. К примеру, у многих дизайнеров в коллекциях встречается роспись хохлома, которая привлекает своим ярким, почти сказочным рисунком.

Роспись хохлома — история творчества

Роспись хохлома - особый вид рисования, который появился примерно в ХVII столетии в районе Нижнего Новгорода. Название данное творчество получило благодаря городку Хохлома — крупному в то время центру, в который сходились торговцы со всей округи.

Существует две версии возникновения данного вида росписи: первая приписывает идею создания старообрядцам — приверженцам так называемой «старой» христианской веры до принятия различных религиозных реформ в начале ХVII столетия.

Многие из них, спасаясь от гонений за свои убеждения, переселились именно в нижегородские земли, принеся с собой мастерство иконописи, книжной миниатюры, огромный багаж символики и узоров для росписи. В то же время здесь проживали мастера посудного дела, создававшие великолепную кухонную утварь из дерева.

Объединившись, оба человеческих умения дали начало красивейшей посудной росписи.

Сторонники же второй версии утверждают, что способ придания золотистости кухонной утвари и последующей ее росписи нижегородцы использовали еще до появления старообрядцев. В больших поселениях ремесленников Мурашково, Семеновское и Лысково создавали деревянную посуду, которую красили «под олово» - то есть, использовали технологии, предшествующие появлению хохломы, которая стала в один ряд с излюбленными техниками украшения: резьбой и выжиганием по дереву .

Роспись под хохлому — технология

Основная технология создания изделий, к которым применяется роспись хохлома, состоит из нескольких этапов. Изначально мастер бьет баклуши — подготавливает грубые деревянные бруски примерно такого же размера, какого должно быть изделие.

Следующий этап — выстругивание на специальном станке самого предмета: тарелки, ложки, миски, ковша и т. д. Так мастер получает белье — деревянную заготовку под роспись, которую нужно загрунтовать с помощью жидкой очищенной глины и оставить сушиться примерно на 7-8 часов.

Ключевой момент в рабочем процессе — покрытие вещи олифой или специальным льняным маслом. От качества покрытия зависит прочность посуды и долговечность росписи на ней. С помощью специального тампона из овечьей шерсти, вывернутого наизнанку, мастер черпает олифу из миски и начинает быстрыми движениями втирать ее в деревянную поверхность — всего процедура выполняется около трех-четырех раз в течение суток.

Последний слой олифы сушат до такого состояния, когда палец мастера чуть-чуть липнет к покрытию, но уже не пачкается. Эта технология подготавливает предмет к следующему этапу — лужению, который заключается во втирании в изделие алюминиевого порошка. Процесс также выполняется с помощью вывернутого тампона из овечьей шерсти.

Только после этих подготовительных этапов выполняется хохлома — роспись картинки в цветочном или животном орнаменте. Основные используемые цвета — красный, черный, желтый, но иногда мастера применяют также зеленый и коричневый. Рисунки делают масляными красками в технике верхового письма или «под фон».

Верховое письмо

Принцип верхового письма очень прост — на обработанную заготовку наносится рисунок красного, желтого или черного цвета.

Как правило, роспись хохлома в этой технике использует узор «пряник» — крупный рисунок в центре, который опоясывают круги из более мелких орнаментов.

Рисунки под фон

Мастера рисования «под фон» пользуются узором «кудрина» — золотыми и красными рисунками на черном фоне.

Получают их следующим образом: изначально рисуют большие цветные орнаменты, после чего свободное пространство заполняется черным фоном. Когда темная краска высыхает, сверху наносится рисунок «травка» - узоры из длинных и коротких травинок.

Готовые работы примерно 5 раз покрывают полупрозрачным лаком-закрепителем с желтоватым оттенком, предварительно просушивая каждый слой. Сухие изделия отправляют в раскаленную до 150 градусов печь и держат там около 3-4 часов, пока не образуется главный элемент хохломы - золотисто-бронзовая пленка.

Шаблоны росписи хохломы

Роспись хохлома использует, в основном, картинки растительного происхождения — имеются в виду травинки, ягоды, веточки, стебли вьющихся растений и цветы. Особенно распространены рисунки цветов розы, шиповника, рябины, травки.

Однако, мастера часто прибегают и к животным орнаментам, изображая сказочных птиц, зверей и насекомых в движении, образуя незамысловатые сценки.

Несмотря на то, что тематика росписи четко определена, мастера должны творчески подходить к процессу, каждый раз выдумывая уникальные рисунки. Новички, в силу отсутствия опыта, могут использовать трафареты, чтобы роспись хохлома получилась красивой.

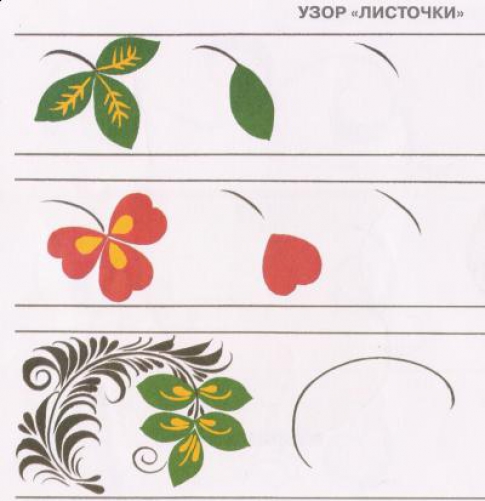

Потренироваться можно, не только перерисовывая готовые рисунки. Используйте эти простые схемки — они помогут вам рисовать простые цветочные орнаменты.

Повторив узор несколько раз, вы набьете руку и создавать интересные рисунки масляными красками для вас будет так же просто, как и научиться рисовать карандашом .

На схемах видно, что при рисовании используются не только кисточки разного размера и формы — некоторые рисунки можно сделать штампами. Печати легко изготовить из подручных средств: круглой терки на простом карандаше, разрубленного пополам овоща или фрукта.

Основное применение техники — это украшение посуды, но в последнее время красивый узор стал настолько популярным, что его стали использовать практически везде. К примеру, в моду вошли платья, футболки, украшения, на которых присутствует роспись хохлома.

Кроме того, таким образом оформляют машины, велосипеды, брелоки, шкатулки, мебель — все зависит от фантазии мастера.

Поэтапное рисование — роспись хохлома на доске

На самом деле, вы можете украсить хохломой изделия даже в домашних условиях без применения сложной основной техники, описанной выше. Достаточно покрасить доску золотой краской, нарисовать узоры и закрепить специальным лаком. Такое изделие вряд ли можно будет использовать по назначению, зато вы получите отличный сувенир для украшения кухни.

Подготовьте деревянную разделочную доску понравившейся формы, клей ПВА, краски гуашь, лак по дереву, кисточки для рисования, малярную кисть.

- На листе А4 нарисуйте выбранный эскиз изображения простым карандашом — придумайте его сами или позаимствуйте изображение из нашей статьи.

- Загрунтуйте доску с помощью яичного белка — просто промажьте ее веществом и оставьте до полного высыхания.

- Нанесите ровный слой золотой краски на изделие и снова дайте высохнуть.

- С помощью копировальной бумаги переведите рисунок на заготовку.

- Сначала раскрасьте ягоды и цветы красным цветом.

- Далее выполните роспись прожилок и стебельков тонкими черными штрихами.

- Используя наиболее удобную для вас кисточку, обведите тонкой линией контур рисунка.

- Закрасьте черным цветом фон.

- После высыхания фона нарисуйте травку яркого цвета.

- Оставьте изделие в сухом проветриваемом помещении до полного высыхания.

- Нанесите прозрачный лак-закрепитель на всю плоскость доски.

Ваш сувенир готов! Вы можете украсить им свою квартиру или подарить близкой подруге на какой-нибудь праздник. Таким же способом выполняется роспись хохлома сувенирной тарелки, ложек или любого другого изделия.

Еще одну простую технику росписи изделий хохломой в домашних условиях вы можете узнать из следующего видеоурока.

Хохлома – роспись деревянной посуды и мебели, ставшая народным промыслом. Возникла она в начале 18 века в Нижегородской области. Название же свое промысел получил благодаря селу Хохлома, в котором на ярмарке мастера и мастерицы продавали расписанную посуду, чашки и ложки.

Хохломская посуда покрыта лаком, что придает ей матовый блеск. Из-за обилия желтого и оранжевого цветов в росписи хохломскую посуду стали называть деревянным золотом. Изготавливалась она вручную в несколько этапов. Сначала посуда вырезалась из дерева, затем ремесленники пропитывали его олифой и наносили на поверхность изделия тонкий слой алюминиевой крошки. После этого посуда приобретала блестящий белый цвет и была готова к росписи. Роспись производилась маслеными красками. Основными цветами были черный и красный, позднее стали применятся другие оттенки. Расписанные изделия покрывались лаком и закаливались в печи. Так изготавливалось « деревянное золото».

Хохлому можно отличить от традиционных ремесленных поделок благодаря цветовой палитре, которая используется при ее создании. На черном фоне разбросаны зеленые, желтые и красные ягодки, цветы и листья. Редко в росписи присутствуют оттенки синего цвета. Особенно празднично и нарядно выглядит хохломская роспись с присутствием на ней зверей, рыб, и, конечно, птиц. Узоры росписи никогда не повторялись, они нанесены художником вручную.

Долгое время производство хохломы затруднялось высокой стоимостью олова. Позволить себе такую роспись мог только состоятельный заказчик. В 18 веке таким заказчиком в Заволжье оказались монастыри. Мастера Нижегородской области вызывались работниками в церковные приходы, чтобы познакомится с производством необычной красивой посуды.

Современное производство хохломы сосредоточенно в России в двух центрах: город Семенов, где находится две фабрики по производству хохломских изделий, и село Семино Ковернинского района. Выпускаемая ими продукция ценится по всему миру. Сейчас узор хохломской росписи стал настолько востребован и актуален, что его можно встретить на одежде, упаковочной бумаге, в оформлении помещений.

Доклад Деревянное золото

Деревянное золото – издавна этим термином начали называть деревянную посуду с хохломской росписью.

Хохлома или хохломская роспись впервые появилась в 17 веке в русском селе с одноименным названием Хохлома в нынешней Нижегородской области. По праву заслуживает роль самобытного русского ремесла.

Особенностью росписи является цветовая гамма, используются лишь несколько цветов, а именно красный, зелёный, золото, в дополнение используют оранжевый и немного голубого, последние 2 цвета встречаются гораздо реже. Яркими сочными цветами расписывают деревянную посуду, сувениры и мебель. Предварительно заготовки покрывают черной краской. Несмотря на темный фон роспись выглядит очень насыщенно и величественно.

К традиционным элементам росписи относятся: красные ягоды рябины и земляники, их элегантно и нежно окутывают золотые ветки, листья и цветы, нередко можно встретить животные мотивы.

Издавна каждая заготовка под роспись изготавливалась мастером вручную этот способ является традиционным. Сейчас осталось немного мастеров, которые проходят весь процесс создания шедевра вручную. Производство в основном поставлено на конвейер, но при этом было сохранено основные этапы изготовления шедевров, такие как грунтовка деревянной заготовки, роспись, покрытие специальным лаком и длительная сушка в печи. Как и в давние времена посуда с этой росписью очень ценится, издавна её преподносили в дар самым близким и дорогим гостям.

Хохлому хоть и называют деревянным золотом, но непосредственно к нему, как к драгоценному металлу она не имеет никого отношения, при росписи не используется золото. А желтоватый отлив дает специальный лак на основе олифы которым покрывается деревянная посуда. Хохлому прозвали деревянным золотом по той причине, что при росписи золотой цвет краски используется гораздо чаще остальных.

Деревянное золото ценят за неописуемую красоту, но также её ценят за долговечное лаковые покрытие, благодаря ему посудой пользуются долгое время в быту, и она не теряет свой привлекательный внешний вид.

Хохломская роспись популярна не только на родине, но и за рубежом. Иностранцы в обязательном порядке увозят ложки, тарелки бокалы с этой знаменитой росписью, иногда можно встретить хохлому в качестве декорирования одежды, дома и даже различных чехлов для смартфонов. Роспись стала неотъемлемой частью русской культуры.

Есть предположения, что способ делать «золотую» посуду нижегородские мастера знали еще в самом начале XVIII века. Но большинство исследователей утверждают, что «деревянное золото» пошло от старообрядцев, активно переселявшихся на Нижегородские земли.

Татьяна Шпакова , CC BY-SA 3.0Сначала для подобной росписи применялся порошок серебра, но это делало производство очень дорогим. Применение более доступного порошка олова позволило создавать крупные изделия.

При Советской власти на смену кустарному производству пришли фабрики, расположенные на родине хохломской росписи – в городе Семёнове и селе Сёмино.

Татьяна Шпакова , CC BY-SA 3.0

Татьяна Шпакова , CC BY-SA 3.0

Сейчас технология производства практически не изменилась. По-прежнему процесс изготовления хохломской посуды достаточно трудоемок и длителен.

Татьяна Шпакова , CC BY-SA 3.0

Татьяна Шпакова , CC BY-SA 3.0

Конечно, прогресс не стоит на месте: на смену оловянному порошку пришёл порошок алюминия, немного поменялся состав красок, появились новые грунтовки и лаки, появились электрические печи.

Но все основные традиции, идущие с далёкой древности, сохранены и лишь приумножены и усовершенствованы.

Этапы создания

Материал

Основной материал, из которого создаются все хохломские изделия - липа. Прежде, чем она попадёт к мастеру, древесина проходит длительную подготовку. На специально оборудованных складах, дерево липу сушат не менее трёх лет. Только после этого она считается пригодной для изготовления качественных изделий.

Бельё и грунтовка

Первый этап – битье баклуш, то есть создание грубых деревянных заготовок. Будущие ложки, кружки, братины - всё проходит сушку в печах и шлифование.

Татьяна Шпакова , CC BY-SA 3.0

Татьяна Шпакова , CC BY-SA 3.0

Затем в заготовку втирается льняное масло. После просушки, на неё наносится вапа - грунт. Наносят вапу тампоном, который можно сделать из капронового чулка, но по старинной технологии, это был кусок мягкой овчины с подстриженной шерстью.

, CC BY-SA 3.0

, CC BY-SA 3.0

После этого изделия сушат в течение семи-восьми часов и вручную обрабатывают олифой так же, с помощью тампона из кожи. Олифа должна полностью покрыть изделие, равномерно по нему распределившись.

Путеводитель по русским ремёслам , CC BY-SA 3.0

Путеводитель по русским ремёслам , CC BY-SA 3.0

Это очень ответственная процедура, от которой зависит прочность росписи и качество изделия. Олифа наносится на деревянную поверхность три-четыре раза, последний слой высушивают, чтобы олифа немного прилипала к пальцу, но уже не пачкала его.

Лужение

Последний слой сохраняют липким не просто так. К этой плёнке легко пристает полуда.

Татьяна Шпакова , CC BY-SA 3.0

Татьяна Шпакова , CC BY-SA 3.0

Втирание полуды называется лужением. Лужёная кружка похожа на серебряную: полуда ровным слоем закрывает дерево, и, кажется, что кружка отлита из металла - она сияет матовым серебристым блеском.

Роспись

Итак, теперь заготовка выглядит серебряной. По этому фону можно начинать роспись.

В хохломской росписи используются в основном красная, черная, зеленая,желтая и коричневая краски. К ним предъявляются особые требования — они должны выдерживать термическую обработку и не выгорать.

Путеводитель по русским ремёслам , CC BY-SA 3.0

Путеводитель по русским ремёслам , CC BY-SA 3.0

Существует два основных вида росписи: верховое письмо и фоновое. При верховой росписи рисунок наносится орнаментом на поверхность. Фоновое считается более сложным. Художник закрашивает фон, оставляя те части, которые станут «золотыми» после обжига.

Лакирование

После росписи изделие покрывают лаком и сушат. Именно после этого хохломские узоры становятся по-истине «золотыми».

Существует специальный пищевой лак МЧ-52, который запекается в печи. Он производится на лакокрасочных заводах.

Путеводитель по русским ремёслам , CC BY-SA 3.0

Путеводитель по русским ремёслам , CC BY-SA 3.0

Сначала посуду покрывают четырьмя-пятью слоями лака, тщательно просушивая каждый из них.

Раньше расписанное изделие покрывали несколькими слоями лака — олифы, а потом закаливали в печи при довольно высокой температуре.

И сейчас лакированные вручную предметы закаливают в электропечи при температуре 160 — 180 градусов. Под пленкой закаленного лака всё, что было в росписи серебряным, становиться золотым.

После неоднократной закалки лаковая пленка приобретает высокую прочность. Поэтому изделия не боятся горячего и не портятся от воды.

Как производят хохлому

Фотогалерея

Термины

Бельё - белая, неокрашенная деревянная заготовка

Баклу́ша - обрубок древесины (в основном липовой, осиновой или берёзовой), обработанный для выделки различных долблёных деревянных изделий (ложек и другой утвари).

Грунто́вка - состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске или отделке поверхность.

Вапа или вап (от греч. βαφα - окраска) - красящее вещество. Глагол вапить означает красить что-либо. Традиционно используется в хохломе, иконописи и набойках. Представляет собой купорос или отмученную мелкозернистую глину.

Полуда - измельчённый в порошок металл. В старину полудой служило олово, а сейчас - алюминий, тоже серебристый, лёгкий и дешёвый материал.

Особенности росписи

Мастера хохломского промысла имеют характерную позу при письме. Поэтому для удобства нужна небольшая скамеечка.

Практически вся роспись ведется на весу. Пролуженную заготовку опирают о колено, придерживая левой рукой, правой ведут роспись.

Такое положение позволяет мастеру легко поворачивать изделие в любую сторону и под любым наклоном. Рядом на столе удобно располагают кисти, краски, растворители, масло и другие материалы и инструменты, необходимые для выполнения росписи.

Современный технологический процесс хохломской росписи

- Выточенную или вырезанную прошлифованную заготовку грунтуют (методом окунания). В качестве грунтовки применяется глина (вапа) или грунтовка (№ 138).

- Про грунтованную заготовку протирают мягкой губкой и сушат при комнатной температуре 6-8 часов.

- Заготовку покрывают 2-3 раза олифой или смесью олифы и лака в равных частях.

- Промежуточная сушка при комнатной температуре в течении 5 часов.

- Втирание алюминиевого порошка мягкой кожей или замшей до получения зеркальной поверхности.

- Художественная роспись масляными красками, разведенными натуральной олифой.

- Сушка 24 часа на стеллажах при температуре 20-25°С или 1.5-2 часа в электропечи при температуре 100°С.

- Лакирование 3-5 раз лаком ПФ-283,с промежуточной сушкой и шлифовкой.

- Сушка 2-3 часа при комнатной температуре и 15-20 минут в электропечи при температуре 200°С или 3-4 часа в электропечи при температуре 130-140°С до появления золотистого оттенка.

Роспись хохлома - старинный народный промысел, которому около 300 лет. Название свое он получил от одноименного села в Кавернинском районе, расположенном на севере Нижегородской области.

«Хохлома, хохлома, наше чудо дивное!»

Известное в наше время всему миру историческое село Хохлома, получившее название от небольшой протекающей здесь речки, с XVII века славилось своей самой большой в Заволжье торговой площадью, каменными лабазами и лакированной особым способом утварью и посудой, центром продаж которых и являлось. Свезенный сюда из окрестных сел товар, известный своим уникальным производством, рассредоточивался далеко за пределами этой местности. Специфический, присущий только этому месту узор, нанесенный на изделия особым способом, стал называться хохломской росписью, или просто хохломой. Название вошло в поговорки и пословицы. Исконно русский промысел дополняет перечень ремесел, делающих культуру России богатой, неповторимой и уникальной, становится в один ряд с палехом, гжелью, жостовской и городецкой росписями, коклюшечными кружевами.

Мастерство старообрядцев

Роспись хохлома имеет свою историю возникновения, свои мифы и легенды. Этот промысел тесно связывают со старообрядцами. По некоторым версиям, «утеклецы» - люди, бежавшие от реформ Никона и последовавшего за нововведениями террора, обосновались в диких, безлюдных лесных местах в окрестностях Нижнего Новгорода. По одной из легенд загадочный старец пришел в керженские леса и основал в них первый скит. С собой беглецы принесли не только старую веру, но и свои умения и навыки. Мастерство оформления книг и написания икон, приемы, присущие только старообрядцам (например «мастерство тонкой кисти») переплелись с традициями местных заволжских мастеров. Многие считают, что секрет изготовления золотой посуды в эти края завезли именно «утеклецы» в XVII веке. Однако есть мнение, что роспись хохлома была известна и в более ранний период, и что заслуга в ее появлении принадлежит исключительно местным посудных дел мастерам.

Легенды хохломы

Кем точно изобретено умение производить «золотую посуду» без применения драгоценного металла, не установлено. По одной из легенд, это был беглый иконописец Андрей Лоскут. Чтобы не попасть в руки посланных за ним лично Никоном солдат, умелец сжег себя, передав предварительно свои умения местным жителям. Яркие краски, которыми славится роспись хохлома - память о подвижнике, в них проглядывает душа народного умельца. По другой легенде, сам царь пожелал иметь у себя на службе мастера из заволжских лесов, который мог изготавливать сказочную посуду, и тоже послал солдат. Но этот миф подобрее - кудесник исчез, но, как и Андрей Лоскут, передал свои умения жителям окрестных сел. А какие это села, вошедшие в историю народных промыслов России? Самые известные из них - Большие и Малые Безделки, Хрящи и Глибино, Мокушино и Шабаши. В каждом из них производились изделия, общее название которым - хохлома. Роспись в каждом селе имела свои отличительные черты, свои «штучки». Сейчас село Ковернино считается родиной хохломы.

«Хохломской куст»

Это удивительное искусство очень своеобразно. Роспись придает легкой деревянной посуде видимость тяжелых золотых изделий. Сама же утварь, несмотря на то, что изготовлена из дерева, жароустойчива и очень вынослива в эксплуатации.

Внешняя красота, выносливость сделали ее очень востребованной. Находящийся неподалеку Троице-Сергиев монастырь скупал изделия оптом. На него работали, по документальному свидетельству, кроме сел Хохлома и Скоробогатово, около 80 населенных пунктов, расположенных по берегам речек Узол и Керженец. Оптовому закупщику и торговать товаром дальше было легче. Этому способствовала и близость Волги - крупнейшего торгового пути того времени.

Специфическая технология производства

Хохлома - роспись по дереву, имеющая очень интересную технику изготовления. Из непросушенных чураков или баклуш выстругивались изделия нужной конфигурации. Назывались они «белье», которое затем сушилось, и уже потом грунтовалось жидкой глиной. Мастера называли ее вапой. Конечно же, каждое село имело свои хитрости - кто-то добавлял в глину мел, кто-то мучной клей. Свои приемы существовали на каждой стадии изготовления. Прошедшее грунтовку изделие покрывалось несколькими слоями льняного масла с промежуточными просушками. В течение дня изделия 3-4 раза покрывались олифой, которая наносилась только вручную специальными тампонами из кожи животного, чаще всего телячьей. Именно от этой стадии в дальнейшем зависела прочность росписи. После последней легкой просушки (до стадии «небольшого отлипа»), начинался процесс лужения. Нанесенный тампоном и втертый алюминиевый порошок прочно закреплялся на липкой поверхности.

«Хохломская роспись - алых ягод роспись»

Следующий этап - собственно «роспись под хохлому», которая производится только масляными красками. Киноварь и сажа (красное и черное) - визитные карточки этой росписи.

Допускаются, конечно, в небольших количествах, исключительно для оживления узора, и такие цвета, как коричневый, желтый, оранжевый, светло-зеленый. Обязательным условием является роспись беличьими кисточками, обеспечивающими максимальную тонкость линий. Раскрашенные изделия обязательно покрываются специальным лаком в 4-5 слоев и уже потом обжигаются в течение 4-5 часов при температуре 150-180 градусов. Именно этот финальный обжиг, придающий лаку медовый оттенок, а находящемуся под ним алюминиевому порошку цвет и блеск золота, является изюминкой процесса. Необходимо отметить, что дерево для росписи бралось из местных сортов - липа, береза, ясень.

Характерные орнаменты

Существует два присущих только этой росписи вида письма - верховое и фоновое. Каждому из них присущи свои орнаменты. Отличаются эти виды в первую очередь тем, что при верховом письме черные, красные и другие рисунки получаются в конце нанесенными на золотой фон. А при «фоновом» наоборот - золотой орнамент нанесен на черный или красный фон. Рисунками, характерными для верхового письма, являются «травная роспись», «под листок», «под травку» и «под пряник». Бывает и «под ягодку». А при фоновом письме применяются два вида орнамента - «под фон» и «кудрина»

Каждый орнамент имеет свою специфику, историю и хитрости нанесения, которые все вместе и делают узнаваемой и характерной роспись, известную под названием «хохлома». Роспись для детей присуща любому промыслу. Изделия из глины имеют отдельные направления, известные как «детские игрушки», например дымковская или каргопольская. В хохломской росписи такого отдельного направления не было. Но, конечно же, мастера в каждой деревне расписывали игрушки для своих детей. И детскую посуду, и, очевидно, существовали более крупные формы, как стульчик или колыбелька, а если верить стихам, расписывались «под хохлому» и полати, и столы. Конечно же, современное производство пользуется всеми достижениями науки и техники, что помогает достигать в этом промысле новых вершин.

Самобытное искусство России

Как уже отмечалось, искусство заволжских мастеров входит в самую популярную тройку народных промыслов направления «роспись» - гжель, хохлома, палех. Но, гжель - производство и роспись керамических изделий. «Гжельский куст» - район, объединяющий 27 деревень, расположенных в 60 км от Москвы, жители которых издавна занимаются этим ремеслом. Палехская лаковая миниатюра тоже получила свое название по населенному пункту, расположенному в сердце России. Судьба у этих промыслов схожая - так проявлялись русские таланты. Но если роспись по керамике - это гжель, то роспись по дереву - хохлома и палех.

Одна из самых известных росписей в России. Пожалуй, не, найдется человека, который не держал в руках расписанную деревянную ложку или не видел прекрасные и удивительно богатые по рисунку хохломские изделия. Но откуда появилась эта сказочно красивая роспись? Какой умелец придумал наносить серебро на дерево, а затем покрывать его лаком, добиваясь золотого свечения? Этому и посвящен материал, собранный в данном параграфе.

Роспись деревянной посуды появилась на Руси давно — в XVI в. Выпускали ее в больших количествах, сотнями, тысячами штук, так как дерево быстро изнашивалось, а в быту посуда необходима. Продавалась она "у Макария", в Москве и в Устюге Великом.

Зарождение хохломского промысла искусствоведы относят ко второй половине XVII века.

Впервые упоминание об этом селе встречается в документах XVI века. Еще при Иване Грозном о Хохломе знали как о лесном участке под названием «Хохломская Ухожея» (Ухожея — место, расчищенное от леса под пашню).

Деревянная посуда с самых древних времен была у русского человека в большом употреблении: ковши и скобкари в форме плывущей птицы, круглые братины, обеденные миски, ложки разных форм и размеров найдены в археологических раскопках еще X—XIII веков. Есть образцы, которые датируются несколькими тысячелетиями.

В стародавние времена в дремучих заволжских лесах близ торгового села Хохлома первые поселенцы, скрывавшиеся от преследования были «утеклецами», т. е. беглецами, укрывшимися здесь от гонений за «старую веру», от царского произвола, помещичьего гнета. Среди них были и художники, и мастера рукописной миниатюры. На скудной земле прокормиться крестьянским трудом было нелегко, и беглые люди приноровились расписывать деревянную посуду, которую здесь исстари точили местные мастера. Неведомая ранее роспись сказочно преобразила скромную кухонную утварь. Но особенно красивы и неповторимы были различные поставцы, чаши и братины, выходившие из-под кисти одного знаменитого мастера. Казалось, что его роспись впитала в себя солнечные лучи — золотистые, которые бывают в полдень, и красные — киноварные на зорьке.

В народе поговаривали, что расписывал художник свою посуду не простой, а волшебной кистью, сплетённой из солнечных лучей. Яркая, праздничная посуда полюбилась не только жителям в округе, слава о ней разнеслась по всей Руси. Увидев хохломскую посуду, царь сразу же догадался, кто её расписывает, и послал в заволжские леса стражников. Предупреждённый живописец успел скрыться, но он обучил премудростям необыкновенного ремесла местных жителей и оставил им краски и волшебную кисть. Таково старое предание о зарождении яркого и самобытного искусства хохломской росписи, которую часто называют золотой, пламенной, или огненной. И это не случайно; искусство Хохломы не могло бы родиться без огня, без закалки изделий в русской печи.

Эта легенда объясняет, каким образом между заволжскими и северными старообрядцами возникла тесная связь, которая оказала большое влияние на искусство Хохломы.

Близость к большой реке и ярмарке создавали благоприятные условия для занятия различными промыслами и торговлей. На берегу реки устраивались ярмарки, на которые привозили товары с севера и с юга России. Территория края была похожа на большую мастерскую. Жители Заволжских деревень, разбросанных в Нижегородской и Костромской губерниях, занимались различными промыслами. Крестьяне, производившие одни и те же вещи, селились рядом в близлежащих деревнях, и каждую неделю сбывали выработанную продукцию в крупном торговом селе. Сюда свозили изделия со всей округи. Приезжали из Костромы и Ветлуги, привозили разнообразные предметы с росписью и резьбой. Но особым спросом пользовался щепной товар - деревянные ложки, чашки, миски. Красильщики на таких ярмарках покупали деревянные заготовки и продавали свои изделия. Токари и ложкари обменивали свой товар на дерево для дальнейшей работы. Готовую продукцию покупали купцы, грузили её на телеги летом и сани зимой и везли на ярмарку «к Макарию».